西村仁志 広島修道大学人間環境学部教授/日本インタープリテーション協会理事

「自然」と「文化」は分けられるのか

「自然のインタープリテーション」や「文化・歴史のインタープリテーション」といった言葉は、観光や環境教育、地域づくりの現場、そしてインタープリテーションに関わる人々のあいだで、当たり前のように交わされている。たしかに、こうした分類は、企画立案や制度設計、専門領域のすみ分けといった場面では便利な手法だ。しかしそれが、私たちの暮らしや地域の実情に本当に即しているかと問えば、必ずしもそうとは言い切れない。

近代以降の社会では、「自然」「文化」「歴史」という概念は、それぞれ独立した領域として切り分けられてきた。自然は人為の加わっていない外界、文化は人間の営みや創造、歴史は過去に起きた出来事―そんなふうに定義されてきた。しかし実際には、これらの境界は驚くほど曖昧で、相互に交錯している。暮らしの現場においては、こうした区分はほとんど意味をなさないことすらある。

文化人類学者ティム・インゴルドは、エッセイ「The Temporality of the Landscape」において、人間が生きる環境とは、単なる“自然の背景”ではなく、記憶や行為、関係性が織り込まれたものであると述べている。彼は「ランドスケープ」を、静的なものではなく、時間とともに形成される動的なプロセスとして捉えており、人間の実践がその形成において重要な役割を果たしているという。

風景とは、自然と文化が交差する「生きられた空間(lived Space)」なのだ。

私もこの考え方に強く共感している。そして、それを「頭で理解する」から「体感として腑に落ちる」ものへと変えてくれたのが、アドバイザーとして関わった石垣島北部・平久保半島での「インタープリテーション全体計画」だ。

石垣島平久保半島での気づき ― 区別できない風景に出会う

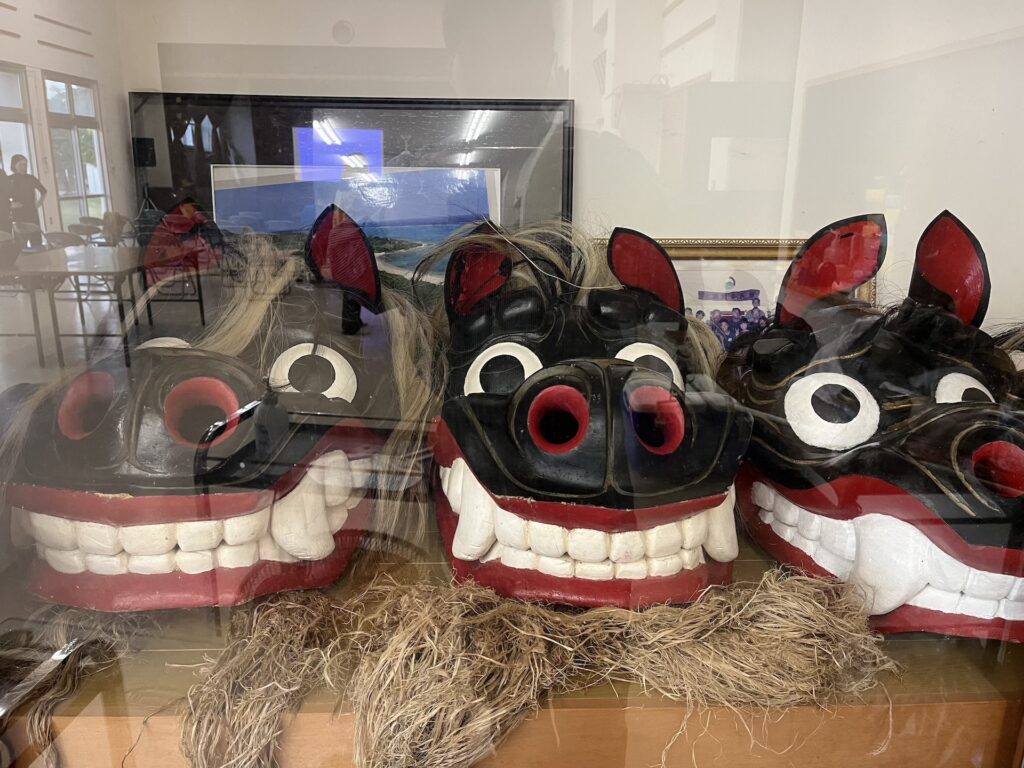

石垣島の北東に位置する平久保半島。この地域は観光開発が進んでおらず、サトウキビ畑や放牧場、海岸林の風景のなかに、伊原間、明石、久宇良、平久保、平野という5つの集落が穏やかに広がっている。そこに立つと、どこか時間の流れが違うような感覚を覚える。

この地の人々は、台風や干ばつ、獣害などに悩まされながらも、その土地の特性に合わせて知恵を編み出し、慎ましくも力強く暮らしてきた。

石垣島で「エコツアーふくみみ」を経営する大堀健司さんを中心としたチームは、インタープリテーション計画の策定のため地域の方々に繰り返し話を聞き、暮らしや土地の記憶をたどるインタビューを重ねた。そこで強く感じたのは、聴く側も語る側もが「自然」とか「文化」といった言葉で世界を分けようとしない、ある種の感覚を持っているということだった。

そこには、「自然があって、それに人間が手を加えて暮らしている」といった二項対立的な見方ではなく、「人間の営みも自然の一部である」という、連続的な世界観があった。

たとえば、夏の夜に一夜だけ咲く「サガリバナ」の群落。赤や白の花が甘い香りを放ちながら一斉に咲き、夜明けとともに静かに散っていく。これを見に来るのは観光客だけではない。地元の人々も、その夜の訪れを静かに待ち、そっと森の奥へと足を踏み入れる。サガリバナの環境を守ってきたのは、ほかでもない彼ら自身だ。定期的な整備や保全活動を通じて、野生の花が咲く環境を整えながら、それを「観察の対象」としてではなく、季節を知り、自分自身を見つめ直す「対話の相手」として大切にしている。

一方で、アクセスが困難な久宇良のサガリバナ群落については、「そっとしておいてほしい」という声も聞かれた。自然を「見せるべきもの」とせず、むしろ「距離を保つ」ことの大切さを感じている。そこには、人と自然がどのような関係を結ぶべきかという、深い倫理観がにじんでいる。

(注意:ガイド無しでは道に迷います)

また、平久保半島の地層と地下水の関係性も、印象に残るものだ。この地は、約2億年前のトムル層と、約12万年前のサンゴ礁起源の琉球石灰岩から成る。降った雨は琉球石灰岩に染み込み、長い時間をかけて濾過され、トムル層の隙間を縫って海へと流れ出す。こうした「地質の時間」の上に、人々の暮らしは今も営まれている。自然という構造のうえに文化が築かれ、その文化が自然を理解し、支えていく―この循環は、「自然と文化の間」ではなく、「自然の中にある文化」の姿そのものだ。

この地には、移民の歴史もある。明治期の入植、そして戦後の計画移住を経て形成された集落には、それぞれ異なる文化的背景がありながらも、互いに混ざり合い、支え合いながら暮らしてきた。

自然条件に応じて人が動き、そこに文化が育まれる。その姿は「歴史」や「文化」という枠にとどまらず、「生きられた自然」の一部であると、私は感じた。

「関係性」を編み直すまなざしへ

先述のインゴルドは、近代的な世界理解の枠組み―つまり「客体としての自然/主体としての人間」という構図を批判し、「住まう視点(Dwelling perspective)」という視点を提唱している。人間は、環境から切り離された孤立した存在ではなく、むしろ網の目のような関係性のなかに絡まりながら生きている存在なのだ。このような、自然を“背景”ではなく「自らの生きる場」としてとらえる視点こそ、いま必要とされているものではないだろうか。

この関係性の網の目をほどき、もう一度結び直していく営み―それが「インタープリテーション」なのだ。

地域の人々が語るひとつひとつの言葉には、「自然」や「文化」といったカテゴリーでは括れない、生の実感が宿っている。それを丁寧に聞き取り、共有し、伝えていくことは、「意味を与える」行為というよりも、「すでにある意味に耳をすます」行為に近い。

先述したサガリバナ群落は地元の方々の保全活動によって守られてきた。そこには自然を「守るべき対象」や「資源」としてではなく、「ともに在る存在」として受け止める静かなまなざしがあり、同時に、そうした感性が観光地化のなかで薄れていくことへのかすかな危惧も感じさせる。だからこそ、「そっとしておいてほしい」という思いと、「伝えたい、守ってほしい」という願いが、同時に語られるのだ。

こうした矛盾を抱えたまま、言葉にならないものも含めて伝えていく―それこそが、インタープリテーションの本質ではないだろうか。

ただ「解説する」のではなく、語りと沈黙のあいだにある“揺らぎ”や“曖昧さ”をも含めて受け止める。その営みは、意味を翻訳する行為ではなく、「関係性の深さを媒介する」行為だと言える。

インタープリテーションを再定義する

これまでインタープリテーションは、「自然や文化の価値をわかりやすく伝えるための手法」として説明されてきた。もちろん、そうした役割はいまも重要だ。しかし現場に立ってみると、本当に求められているのは、「何を伝えるか」よりも「どうつなぐか」という問いなのではないだろうか。

情報を整理し、ナラティブを構築し、ガイド技術を磨く―それも大切ではある。しかしそれを越えて、現場で本当に必要とされているのは、共に意味をつくるための「場」をひらく力だ。

説明することではなく、「語りを聴き合う関係をつくる」こと。分類や制度の言葉を超えて、「編み目のような世界」を見せていくこと。

実際、平久保半島の住民の方々が「語り」を通じて体験したのは、自分たちの暮らしの意味をあらためて見つめ直す時間だったのだろう。「開拓のあんな時代に戻りたいわけじゃないけど、あれが私たちの土台だね」という語りが出てくる。こんな言葉には、過去の記憶が単なる歴史的情報ではなく、「今を支える意味」として生きていることが感じられる。

伝えるということは、ただ誰かに「教える」ことではなく、自分自身が「思い出す」ことでもある。だからインタープリテーションは、訪れる人にとってだけでなく、そこに暮らす人にとっても、深い意味をもつ営みになり得る。

境界を越えるまなざしと、これから

いま、社会のさまざまな場所で「分断」が語られている。都市と地方、人と自然、若者と高齢者、移住者と地元住民、観光と暮らし―。

しかし、平久保半島で出会った風景は、そうした分断をやさしく越えていく手がかりに満ちている。そこでは、人と自然、過去と現在が複雑に絡まり合いながら、ひとつの「生きられた風景」を形づくっていた。そして、その風景を語る人々の声があった。沈黙の中にさえ、願いや祈りが込められていた。

インタープリテーションとは、そうした声をすくい上げ、分かち合う行為である。

「自然」「文化」「歴史」といったラベルを貼ることではなく、そのラベルの向こう側に広がる、世界の重なりを描き出すこと。インタープリテーションは単なる情報伝達の技術ではなく、「世界と関わる方法」のひとつである。

関係性の深さを大切にし、分類という境界線を越えて、暮らしの中にある意味をともに見つめていく。そうしたインタープリテーションのあり方が、これからの時代にますます求められているのではないか―私は、そう感じている。

『石垣島平久保半島インタープリテーション全体計画「自然と暮らしの道しるべ」』は平久保半島自治協議会と環境省のサイトよりご覧いただけます。

環境省

https://www.env.go.jp/park/iriomote/data/index.html

平久保半島自治協議会